憲法改正の岐路に立つ日本

日本の憲法改正を巡る議論は、高市早苗総理が緊急事態条項の新設を「喫緊の課題」として掲げたことで、新たな緊迫感を帯びている。しかし、この動きは単なる国内の政策選択ではない。それは、統治のあり方を巡る二つの対立する哲学―危機に際して権力を中央に集中させるべきか、それとも権力分立を断固として維持すべきか―の衝突である。

今回は、国際ジャーナリスト及川幸久氏の分析に基づき、この憲法改正案の問題点を探っていく。そして、この条項が国家安全保障のツールではなく、日本の国家構造を根本から再設計するための危険な手段であり、権力集中を志向する世界的なグローバリストの潮流に沿ったものであることを論証する。

まず、自民党が提示する憲法改正草案に隠されている絶大な権力志向を解剖する。次に、海外事例の欺瞞を暴き、アメリカの合衆国憲法を取り上げ、強力な反証を提示する。最後に、この改正を推進する勢力の正体を明らかにし、読者、とりわけ特定の政治家への信頼からこの改正を支持しようとしている人々に、盲目的な支持を越えた批判的思考を促したい。

緊急事態条項とは何か?自民党憲法改正草案の核心

緊急事態条項の是非を論じる前に、この条項によって政府が具体的にどのような権限を得るのかを正確に理解することが不可欠である。自民党の憲法改正草案の詳細を読み解くと、そこには国家と国民の間の権力バランスを根本から覆し、「権力集中」という哲学を明確に選択する意図が示されている。

及川氏の解説によれば、緊急事態条項とは、戦争、大規模災害、パンデミックといった非常時に、政府に対して憲法上の特例的な権限を付与する規定である。推進派は「危機下では国会での立法プロセスは遅すぎる」と主張し、迅速な意思決定を正当化するが、その代償は民主主義の根幹を揺るがすものだ。

自民党の草案によれば、内閣は以下の絶大な権限を手にすることになる。

• 法律に代わる政令の発布: 内閣が国会の審議を経ずに、法律と同等の効力を持つ政令を一方的に制定できる。これは立法府の権能を行政府が事実上掌握することを意味する。

• 国会承認の事後化: この強力な政令の発布に対し、国会の承認は7日以内の「事後」でよいとされている。危機対応の迅速性を名目に、民主主義の根幹である事前審議のプロセスが形骸化される恐れがある。

• 国会議員の任期延長: 緊急事態を理由に選挙を延期し、議員の任期を延長できる。及川氏が指摘するように、この条項は政治家の身分を保障することが主目的であり、迅速な危機対応という本来の目的とは乖離している点で特に問題視されるべきである。

私有財産権の停止という最も危険な条項

とりわけ物議を醸しているのが、自民党草案第98条第2項である。この条文は、政府が緊急事態宣言下において、国民の私有財産を「使用、収容、損傷」することを可能にすると明記している。これは、近代憲法が保障する最も基本的な権利の一つである財産権を、政府の判断一つで直接的かつ明確に停止できる権限を認めるものであり、極めて危険な一歩と言わざるを得ない。

推進派は、こうした条項は国際的にも一般的だと主張する。しかし、その海外の事例を詳しく見てみると、全く異なる実態が浮かび上がってくる。

海外の事例という「正当化」:ドイツとフランスに学ぶべき教訓

緊急事態条項の導入を正当化する常套句が、「日本は国際標準から外れている」という主張だ。しかし、この主張は意図的に重要な文脈を無視している。本章では、代表例として挙げられるドイツとフランスのモデルを精査し、これらの制度が、権力集中を是とするグローバルスタンダードではなく、むしろ権力の濫用を恐れる欧州独自の歴史的教訓から生まれた、厳格な抑制と均衡の産物であることを明らかにする。

ドイツモデル:ナチズムへの痛苦な反省

ドイツの憲法(基本法)には、「防衛緊急事態」に関する規定が存在する。しかし、この条項は、ナチスが独裁体制を築く過程で権力を濫用した歴史への痛苦な反省から生まれたものであり、その運用には極めて厳しい制限が課されている。

• 議会の強力なチェック機能: 政府が緊急事態を宣言しても、72時間以内に議会の承認を得なければならない。もし議会が否決すれば、宣言は即時に失効する。これは、行政府の暴走を阻止する強力なブレーキである。

• 限定的な使用実績: 最も注目すべきは、この条項が制定以来、一度も発動されたことがないという事実だ。これは、この権限がいかに重いものであり、最後の手段としてのみ考慮されるべきものであることを示している。

フランスモデル:大統領特権への厳しい監視

フランス憲法第16条は、大統領に強大な権限を付与する「大統領特権」として知られる。しかし、これもまた、無制限の権力集中を防ぐための重要な制限を含んでいる。

• 議会の監視: 大統領はこの特権を行使している間、議会を解散することはできず、30日ごとに議会から意見を聴取する義務がある。

• 稀な発動: この権限が過去に一度しか行使されていない事実も、その例外的な性質を物語る。及川氏が指摘するように、この条項は現在フランスで深刻化する政治的停滞の打開策として議論されており、あくまで極限状況における最後の手段と位置づけられている。

これらの事例が明らかにするのは、緊急事態条項を持つ国々が歴史の痛ましい教訓から、権力の濫用を防ぐための堅牢な安全装置を幾重にも設けているという現実である。この慎重で歴史に根差した安全装置という文脈こそ、日本の改正案を批判的に分析するために不可欠な視点なのである。

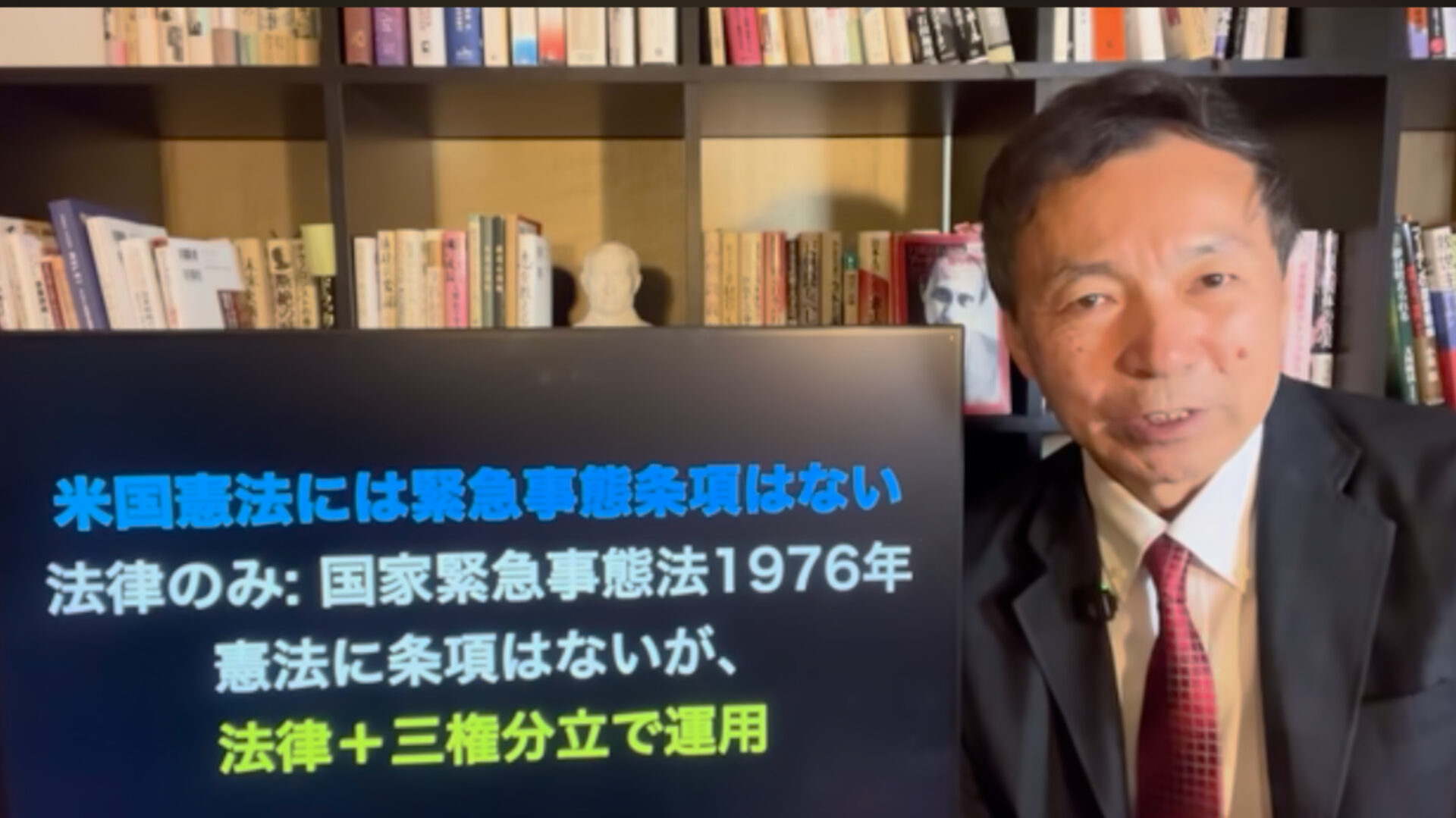

最も強力な反証:アメリカが緊急事態条項を持たない理由

憲法改正推進派の論理に対する最も強力な反証は、アメリカ合衆国である。合衆国憲法に緊急事態条項が存在しないのは、単なる見落としではない。それは、中央集権的な権力に対する深い懐疑心に根差した、意図的かつ哲学的な選択であり、究極の「反グローバリスト的」な憲法設計思想の現れなのである。

及川氏の分析によれば、アメリカ建国の父たちは、「緊急事態」という言葉が、支配者が権力を掌握し、独裁制を敷くための口実として歴史的に利用されてきたことを見抜いていた。彼らが戦ったのはイギリス国王による権力の乱用であり、それはまさに「イギリスのグローバリスト」であった。彼らはその経験から、権威が一点に集中する危険性を痛感し、それを制度的に阻止しようとしたのである。

「三権分立」という究極の安全装置

では、アメリカは憲法に特別な条項を設けずに、どのように危機を乗り越えてきたのか。その答えが、国家統治の根幹をなす「三権分立」である。

• 立法(議会)、行政(大統領)、司法(裁判所)の三権が、互いに抑制し、均衡を保つ(チェック・アンド・バランス)ことで、いかなる一つの権力も絶対的なものになることを防ぐ。この仕組みは、平時だけでなく、権力濫用の誘惑が最も高まる危機的状況においてこそ、その真価を発揮する。

• この思想は極めて重要だ。米国は危機に対し、憲法そのものを停止するのではなく、既存の憲法秩序の監督下で、法律の枠組みを通じて対処するのである。「国家緊急事態法」のような個別の法律の存在が、憲法改正が不要であることを証明している。

この二つのアプローチは、危機に対する根本的な哲学の違いを浮き彫りにする。

| 緊急事態条項を支持する考え方 (Pro-Emergency Clause Philosophy) | 合衆国憲法の考え方 (U.S. Constitutional Philosophy) |

| 緊急時には権力を一つに集中させ、迅速な対応を優先すべき。 | 緊急時こそ権力の暴走リスクが高まるため、権力分立を維持すべき。 |

| そのためには憲法の一時停止もやむを得ない。 | 独裁を防ぐため、いかなる状況でも憲法の停止は絶対に許されない。 |

危機に際しても憲法の完全性を最優先するこのアメリカのモデルを理解することは、自民党が日本に導入しようとしている提案に潜む真の危険性を評価するための、不可欠な視座を与えてくれる。

改憲を推進する勢力:その背景と思惑を問う

もし緊急事態条項がこれほど深刻なリスクを内包しているのであれば、一体誰がこれほど熱心にその導入を推進しているのだろうか。改正を後押しする主要な組織を明らかにしたい。特に、高市早苗氏を支持する保守層の読者には、この政策の背後にいる団体を冷静に考察することを強く促したい。

旧統一協会との不気味な一致

及川氏の調査によれば、改憲推進勢力の中核の一つに旧統一協会(世界平和統一家庭連合)の存在がある。

• 同協会の政治組織「国際勝共連合」は、自民党案に先んじて独自の改憲草案を作成していた。その内容は「緊急事態宣言により憲法を停止すべき」というもので、後に発表された自民党案と「ほぼ一致」している。

• さらに、協会の機関誌は繰り返し緊急事態条項の必要性を強調し、賛成派である自民党、日本維新の会、国民民主党、公明党といった政党を後押ししている。

日本会議の強い後押し

もう一つの主要な推進勢力が、保守系団体として知られる「日本会議」である。彼らは長年にわたり憲法改正を主張しており、高市氏のような人物が政権を担う可能性を、議論を加速させる絶好の機会と捉え、その動きを活発化させている。

「思考停止」という真の国難

自民党案と、旧統一協会や日本会議といった団体が長年掲げてきた目標との一致は、一つの重大な問いを我々に突きつける。この憲法改正は、真に日本国民の安全と国益に資するものなのか、それとも、それを熱心に推進する特定の非政府組織の、既存のアジェンダを実現するための手段なのか。

高市氏という信頼する政治家が提唱する政策だからという理由だけで、その政策を長年推進してきた組織の存在やその意図を精査せずに支持することは、主権者としての責任を放棄する「思考停止」に他ならない。

日本の未来への選択―思考停止を越えて

ここまで述べてきたように、高市氏らが推進する緊急事態条項は、日本の統治のあり方を根底から変えてしまう危険性をはらんでいる。最後に、まとめとして主要な論点を再確認する。

• 自民党の緊急事態条項案は、単なる憲法のアップデートではない。それは、政府が憲法を停止し、国民の私有財産さえも制限することを可能にする、急進的な権力集中策である。

• 「国際標準」という主張は、意図的に真実を歪めている。ドイツやフランスは歴史の教訓から厳格な安全装置を設けており、アメリカに至っては権力分立を守るためにあえてそのような条項を設けないという成功モデルを示している。

• この改憲を強力に推進しているのは、旧統一協会や日本会議といった、特定の利益団体である。

今、全ての国民、特にこの改正案を愛国心から支持しようとしている保守層は、岐路に立たされている。安易な「国を強くする」という物語を受け入れ、危機管理を口実とした権威主義への道を開くのか。それとも、自由と立憲民主主義の基盤を守り抜くことこそが真の保守主義であると認識し、この危険な提案を断固として拒否するのか。

真の保守とは、国家に無限の権力を与えることではなく、自由を保障する憲法上の抑制を守り抜くことである。したがって、この緊急事態条項を拒否することは、日本の民主主義の礎を守るための、最も重要な責務なのである。

人気記事