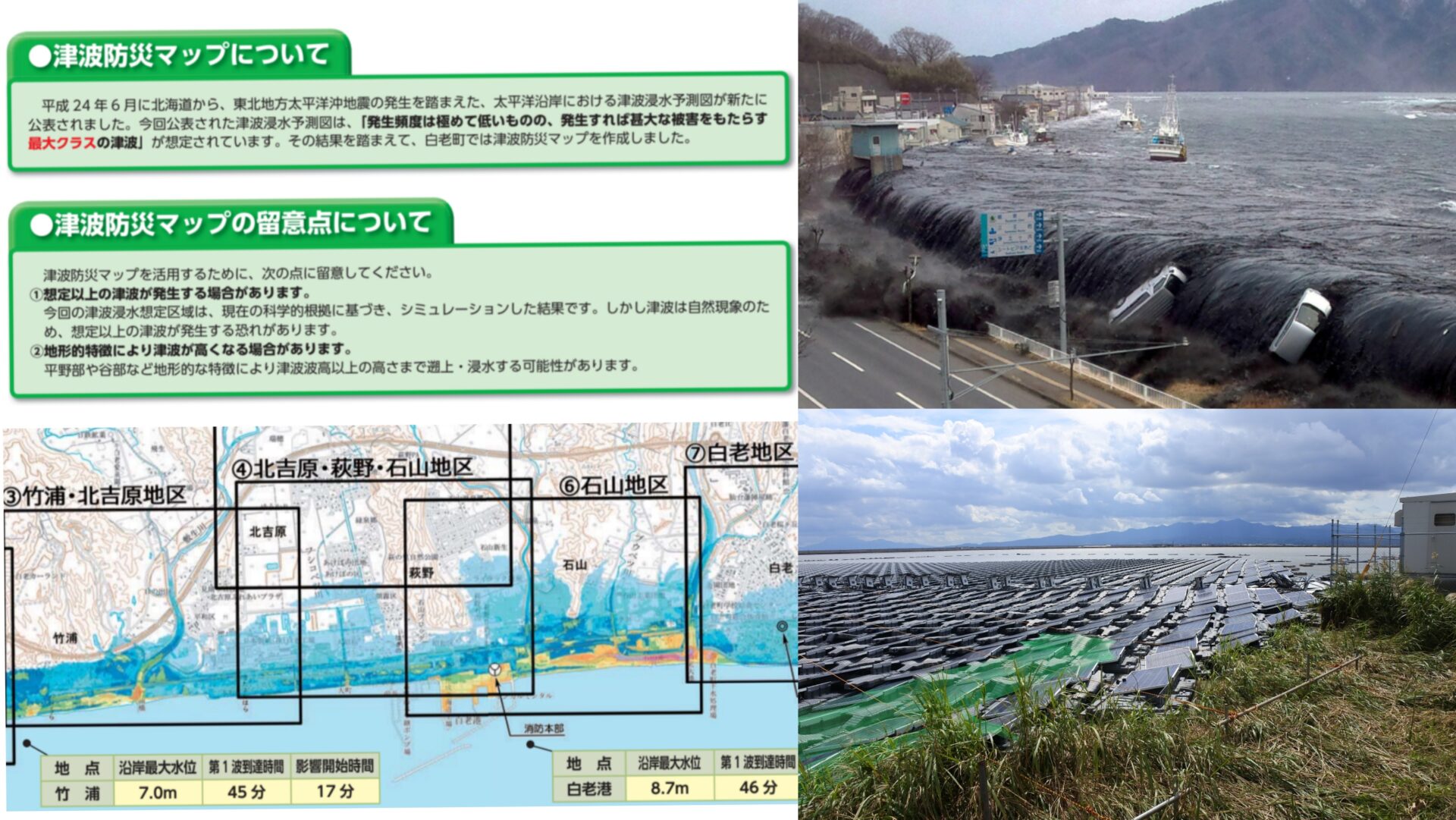

太陽光発電は、クリーンな再生可能エネルギーの代表格として、その普及が推進されてきました。しかしその一方で、広大な土地を利用する「メガソーラー」が、ときに深刻な問題を引き起こしていることはご存知でしょうか。北海道釧路市の国立公園周辺では森林伐採が進行し、市議会が設置を規制する条例を可決する事態に至るなど、各地で「自然破壊」や「災害リスク」が顕在化し、地域社会との軋轢を生んでいます。

こうした状況を受け、日本政府はついにメガソーラーに対する規制強化へ本格的に乗り出しました。環境省や経済産業省など5省庁による連絡会議が設置され、年内にも具体的な対応策を取りまとめる方針です。この動きは、高市内閣における自民党と日本維新の会の連立政権合意が後押ししており、政治的な実行力も伴っています。本記事では、この政府の新たな方針について、特に重要な3つのポイントを分かりやすく解説します。

狙いは「認定外」の事業者:規制の抜け穴を塞ぐ

これまでの問題の一つに、国の監視の目が届きにくい「非認定事業者」の存在がありました。再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT)などの国の認定を受けていない事業者は、監視システムの対象外だったのです。

実際に、釧路湿原周辺で問題となったメガソーラーも、この非認定事業者が運営していました。

これに対し、経済産業省は監視体制の「抜け穴」を塞ぐための対策を講じます。具体的には、自治体などが違法性のある事業者を報告する「関係法令違反通報システム」の対象を、これまでの認定事業者に加え、非認定事業者にも拡大するのです。これにより、問題のある事業者が監視の網から逃れることを防ぎ、すべての事業者に公平なルールを適用する体制が整えられます。

「再エネGメン」が出動!監視体制を大幅に強化

政府は、監視体制の実効性をさらに高めるため、専門の調査チームを投入します。その名も「再エネGメン」。

経済産業省が設置するこのチームは、通報システムに寄せられた情報をもとに、法令違反の疑いがある事業の実態を調査する役割を担います。これは5省庁連絡会議が策定する新たな規制方針の実働部隊とも言え、単なる書類上の確認に留まらず、現場での積極的な調査を行うことで、監視体制を大幅に強化することが期待されます。

「Gメン」という名称からは、単なる行政手続きを超えて、問題解決に向けてより踏み込んだ対応をとるという政府の強い意志がうかがえます。

16の法律を総点検:環境と景観を守るための法改正

今回の規制強化は、単一の省庁による対症療法ではありません。政府は、土地造成、自然環境、景観保全などに関連する既存の16もの法律を横断的に見直し、問題のある事業にどう適用できるかの検討を本格化させています。連立政権合意には「2026年通常国会でメガソーラーを法的に規制する施策を実行する」と明記されており、明確な目標が設定されています。

この総点検の結果、必要に応じて法律の運用指針が改正されたり、新たな罰則が設けられたりする見込みです。

具体的な動きとして、環境省はすでに「種の保存法」の改正を検討しています。これは、希少な動植物が生息する生態系に悪影響を及ぼす恐れのある再生可能エネルギー事業を、新たに規制対象に含めることを視野に入れたものです。このように複数の法律を連携させるアプローチは、政府がこの問題を、省庁の垣根を越えて取り組むべき複雑な課題として捉えていることを示しています。

今後どのような視点を持つべきでしょうか?

今回の一連の動きは、日本のエネルギー政策が単なる「再生可能エネルギーの普及促進」から、「普及と環境保全・地域との共生の両立」という新たな段階へ移行していることを明確に示しています。5省庁連絡会議の設置や、連立政権合意に基づく2026年という具体的な法規制目標は、この転換が一時的なものではなく、国家としての一貫した方針であることを物語っています。安易な開発による自然破壊や災害リスクを防ぎ、真に持続可能なエネルギー社会を築くことが目標です。

クリーンなエネルギーと豊かな自然環境、この二つを両立させるために、私たちは今後どのような視点を持つべきでしょうか?

人気記事