北海道白老町では、現在6件にのぼる大規模太陽光発電施設(メガソーラー)の建設計画が進行しています。再生可能エネルギーへの期待が高まる一方で、その計画地が抱える潜在的なリスクに対し、地元の住民団体から規制強化を求める声が上がっています。

本稿は、この白老町のメガソーラー計画に潜む災害リスク、とりわけ町の公式な津波防災マップが示す「最大クラス」の脅威に焦点を当て、開発と安全の狭間で揺れる地域の現状に警鐘を鳴らすものです。

表面化する懸念:白老町におけるメガソーラー計画の現状

最初に白老町で進行中の開発計画の具体像と、それに対する地域社会の反応の背景を解説します。計画の規模と進捗状況、そして住民が抱く時間的な切迫感を明らかにすることで、問題の所在を明確にします。住民団体が明らかにしたところによると、町内で進行中のメガソーラー事業の全体像は以下の通りです。

• 計画されている事業の総数: 6件

• 計画地区の内訳: 石山地区(3件)、竹浦地区(2件)、白老地区(1件)

• 事業の進捗状況: 全事業者が町条例に基づく事前協議書を提出済みであり、うち5事業者はすでに地域住民を対象とした説明会を開催している。

計画が着々と進む中、住民側の危機感は高まっています。「ブウベツの森を守る会」の大西潤二会長は、「6カ所全てのメガソーラーが1年以内に着工する見込みで、早いものは来年6月に着工する計画もある。スピーディーに対応しないと間に合わなくなります」と訴えています。

この発言は、行政による規制強化の動きが、事業者の開発スピードに追いつかないのではないかという切迫した懸念を浮き彫りにしています。住民の懸念は、単なる開発への反対に留まりません。その根底には、具体的な災害リスク、特に津波への恐怖が存在します。

ハザードマップとの不都合な一致:計画地に迫る津波の脅威

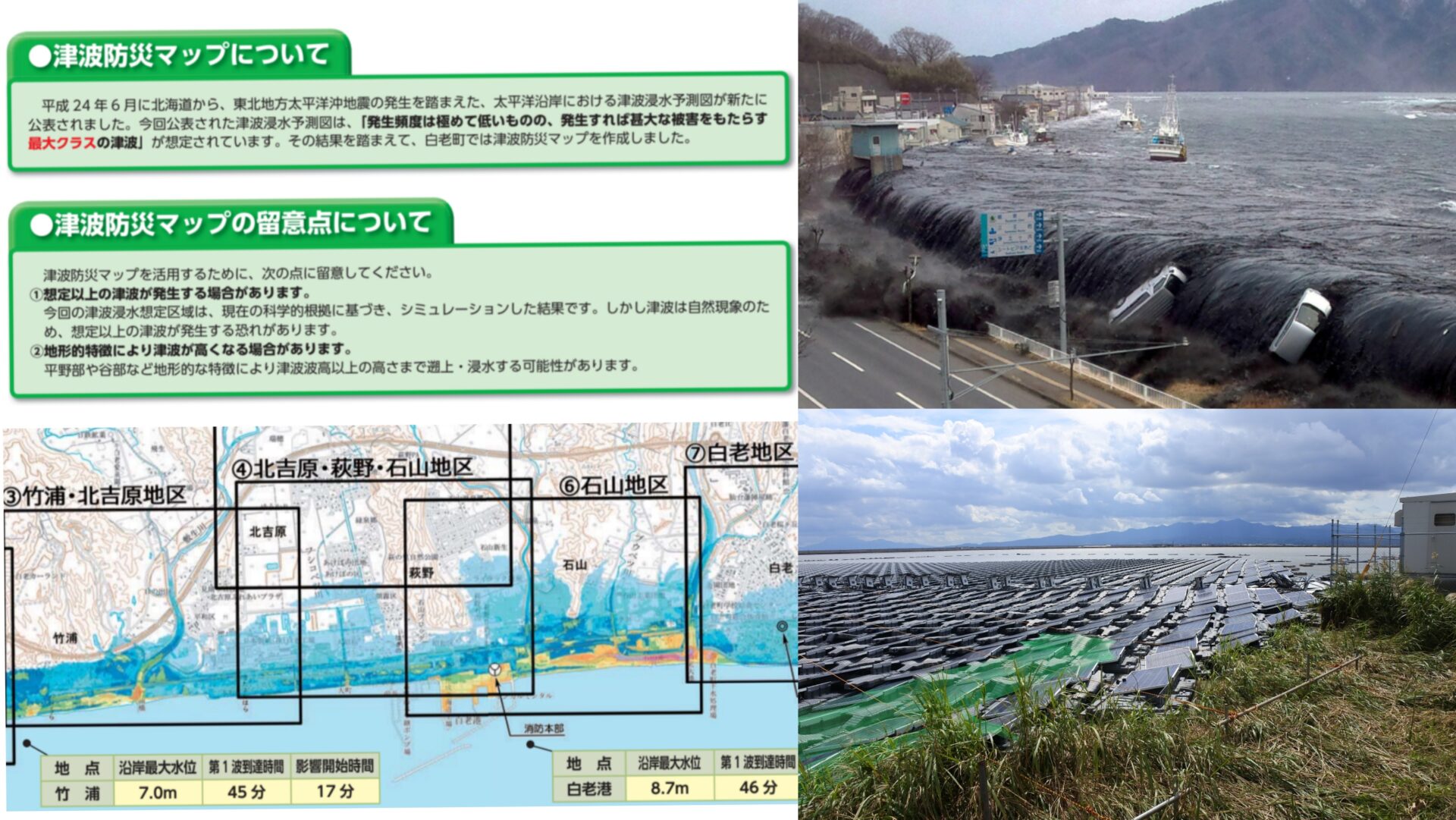

本記事の核心は、住民の懸念が客観的なデータによって裏付けられているという事実です。その鍵となるのが、白老町自身が作成・公表している津波防災マップです。この公式文書とメガソーラー計画地を照らし合わせることで、看過できないリスクが浮かび上がります。住民団体は、「建設予定地に津波浸水エリアが含まれるメガソーラー計画もある」と具体的に指摘しています。この指摘を検証するため、メガソーラー計画が存在する竹浦地区の津波想定データを町の津波防災マップから引用します。

| 地点 | 沿岸最大水位 | 第1波到達時間 | 影響開始時間 |

| 竹浦 | 7.0m | 45分 | 17分 |

ここで重要なのは、各用語の定義です。「影響開始時間」とは地震発生から津波による水位変動が始まるまでの時間、「第1波到達時間」は第1波のピークが到達する時間を示します。つまり、地震発生後わずか17分で海面に異変が生じ始め、それから約28分後の45分には、高さ7mにも及ぶ津波の第1波が沿岸に到達すると予測されているのです。2階建ての建物に匹敵する高さの水の壁が迫るという、これがこれらのソーラー事業が計画されている場所の厳然たる現実です。特筆すべきは、この浸水予測が「発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波」を想定している点です。これは、万が一の事態が発生した場合、その被害が壊滅的なものになりうることを行政自身が認めているに等しいです。さらに、町は津波防災マップにおいて、シミュレーション結果が絶対的な安全を保証するものではないことを示す、以下の重要な留意点を記載しています。

1. 想定以上の津波が発生する場合があること。

2. 地形的特徴により津波が高くなる場合があること。

これらの記述は、ハザードマップに示された浸水域や水位が最低限の想定であり、実際の災害ではこれを上回る被害が発生しうる可能性を示唆しています。データによって裏付けられたこの深刻なリスクに対し、地域住民は具体的な行動を起こし始めています。

地域からの声:住民団体による規制強化の要請

公式データが示す津波リスクへの懸念を背景に、地域住民は行政に対し具体的な行動を開始しました。開発計画への漠然とした不安ではなく、明確な危険性を根拠とした規制強化の要請は、地域社会の強い意志の表れです。10月30日、以下の3つの住民団体が連名で大塩英男町長に要望書を提出しました。

• しらおい竹浦の自然を守る会(瀧谷栄会長)

• 白老町自然を愛する住民の会(伊藤昭会長)

• ブウベツの森を守る会(大西潤二会長)

各団体が町に求めた要望は、以下の3つの要点に集約されます。

1. 町条例の改正による規制強化

2. 国や道の関連法・条例の強化

3. 町議会での特別委員会設置

要望書提出の場で、住民団体側からは「万が一、津波が来たら全部押し流されてしまいます」という切実な声が上がりました。この言葉は、具体的な恐怖を反映しています。数千枚のソーラーパネル、それを支える金属製の架台、そして関連する電気設備が基礎から引き剥がされ、津波の破壊力を増幅させる破壊的な瓦礫の流れと化し、救助活動を妨げる凶器になりかねないという危機感です。

この動きは、3団体の連携に留まりません。彼らは11月9日付で「白老町再生可能エネルギー連絡協議会」を設立し、個人や企業の参加も呼びかけながら、町全体で建設反対を訴える方針を固めています。これは、点在していた懸念の声が一つにまとまり、組織化・拡大しつつあることを示しています。住民から突きつけられた重い課題に対し、町の行政はどのように応えようとしているのでしょうか?

行政の対応と残された課題

住民からの具体的な要請に対し、白老町行政が示した見解と今後の方向性は、一定の理解を示しつつも、残された課題の大きさを浮き彫りにしました。ここでは、行政の対応を分析し、その実効性を評価します。要望書を受け取った大塩英男町長は、「無秩序なメガソーラー事業には反対」という基本的な立場を表明し、「皆さんの力を借りながら道や国に規制強化を働きかけたい」と、上位の行政機関への働きかけも視野に入れていることを明かしました。

さらに町長は、事業者に一定の歯止めをかける姿勢も示しています。

「計画が一方的に進むことがあってはなりません。事業者に理解してもらえるよう、専門家の意見も聞きながら条例にガイドラインを設けて運用したい」

この発言は、町が事業者と住民の間で調整役を果たし、一方的な開発を抑制しようとする意図の表れとして評価できます。しかし、ここには深刻な時間的ギャップが存在します。住民側が「1年以内に全6カ所が着工する見込み」と訴える一方で、条例のガイドライン策定や国・道への働きかけには相応の時間がかかります。行政の対応が、目前に迫る着工のスピードに間に合うのかという点が、この問題における最も核心的な課題です。

開発の推進と安全の確保という、時に相克する二つの要請の狭間で、白老町は難しい判断を迫られています。この問題は、町の未来そのものを左右する重要な岐路と言えます。

開発の推進と安全の確保という、時に相克する二つの要請の狭間で、白老町は難しい判断を迫られています。この問題は、町の未来そのものを左右する重要な岐路と言えます。

問われるべきは「開発」か「安全」か

北海道白老町で進行するメガソーラー計画は、町の公式な津波ハザードマップが示す「最大クラス」のリスクと隣接して進められています。住民が抱く懸念は、感情論ではなく、行政自身が公表した客観的なデータに裏打ちされた、極めて合理的なものです。

大塩町長は無秩序な開発に反対の意向を示し、ガイドラインの策定など一定の対応を約束しました。しかし、事業者の開発スピードは速く、住民が指摘するように、規制強化の議論が整う前に全ての計画が着工してしまう可能性は否定できません。

再生可能エネルギーの導入は重要な政策課題です。しかし、それが地域住民の安全を脅かすものであってはなりません。今、白老町で問われているのは、エネルギー政策の是非そのものではなく、開発を進める上での安全確保という、あらゆる事業の根底にあるべき原則です。

行政による規制強化は、迫りくる事業着工に果たして間に合うのか。この問いは、白老町の未来を左右するだけでなく、日本全国で同様の課題に直面する地域社会に重く突きつけられています。

人気記事