「もし自分が総理大臣になったら、この国をどう変えるか?」 多くの人が一度は頭の中で思い描いたことのある問いではないだろうか。しかし、ほとんどの人が漠然としたアイデアしか持たないのに対し、認知科学者の苫米地英人氏は、自身のYouTubeチャンネルで極めて具体的かつラディカルな国家の再設計図を提示しました。

その構想は、外交、内政、行政、そして民主主義のあり方そのものにまで及びます。この記事では、その中でも特に私たちの常識を覆す、衝撃的な国家改造プランを厳選して解説します。

「戦後レジームの象徴」国連から脱退する

苫米地氏が最初に掲げるプランは、日本の国際的な立ち位置を根本から変える「国連脱退」という外交戦略です。

苫米地氏はまず、国連(United Nations)が元々「連合国」であり、日本がかつて戦った相手そのものであるという歴史的な事実を指摘しています。その象徴が、現在も事実上日本にのみ適用され続けている「敵国条項」です。これは「日本が戦争準備をしていると認識された場合、いつでも(国連の承認なしに)日本を攻撃してよい」という趣旨の条項であり、日本の主権を著しく制約しています。

日本は国連に対し多大な拠出金を払い続けています。アメリカは名目上最大の拠出国ですが、支払いの遅延や未払いが指摘されることもあり、「実質的には日本が最大の資金提供者」とさえ言われています。にもかかわらず、日本の地位は不当に低いままです。苫米地氏はこの現状を、「連合国に対する戦後賠償が今でも続いているようなもの」と喝破します。

そこで苫米地氏が提案するのが、日本の外交的影響力を最大化するための、計算された交渉術です。まず国連に対し、日本が唯一単独で拒否権を持つ「超常任理事国」の地位を要求。それと並行してBRICSへの加盟申請も行い、両者の反応を見極めるのです。これは単なる代替案ではなく、日本の価値を天秤にかけることで交渉を有利に進める、高度な外交的ギャンビットと言えるでしょう。この提案は、日本が「戦後」から続く国際的な従属構造から脱却し、真の独立国家としてどう振る舞うべきかを問う、ラディカルな問題提起なのです。

電気、水道、通信、農業までインフラを「完全国有化」する

次に苫米地氏が提唱するのは、国民生活に不可欠なインフラの「完全国有化」です。

対象となるのは、電気、ガス、上下水道、道路といった基本的なものから、インターネットや未来の通信網である6Gまで、あらゆるインフラを含みます。

なぜ民営化が問題なのか。苫米地氏は小泉政権時代の「郵政民営化」を失敗例として挙げます。あれは単なる郵便事業の民営化ではなく、有事の際にインターネットなどが麻痺しても、人的なネットワークで緊急連絡を可能にする安全保障上の重要な網を破壊した行為だと断じます。

さらに民営化は、会計が国民や国会から見えなくなる「ブラックボックス」を生み出すと批判します。株主の短期的な利益が最優先され、長期的な視点での国民の利益が損なわれるからです。

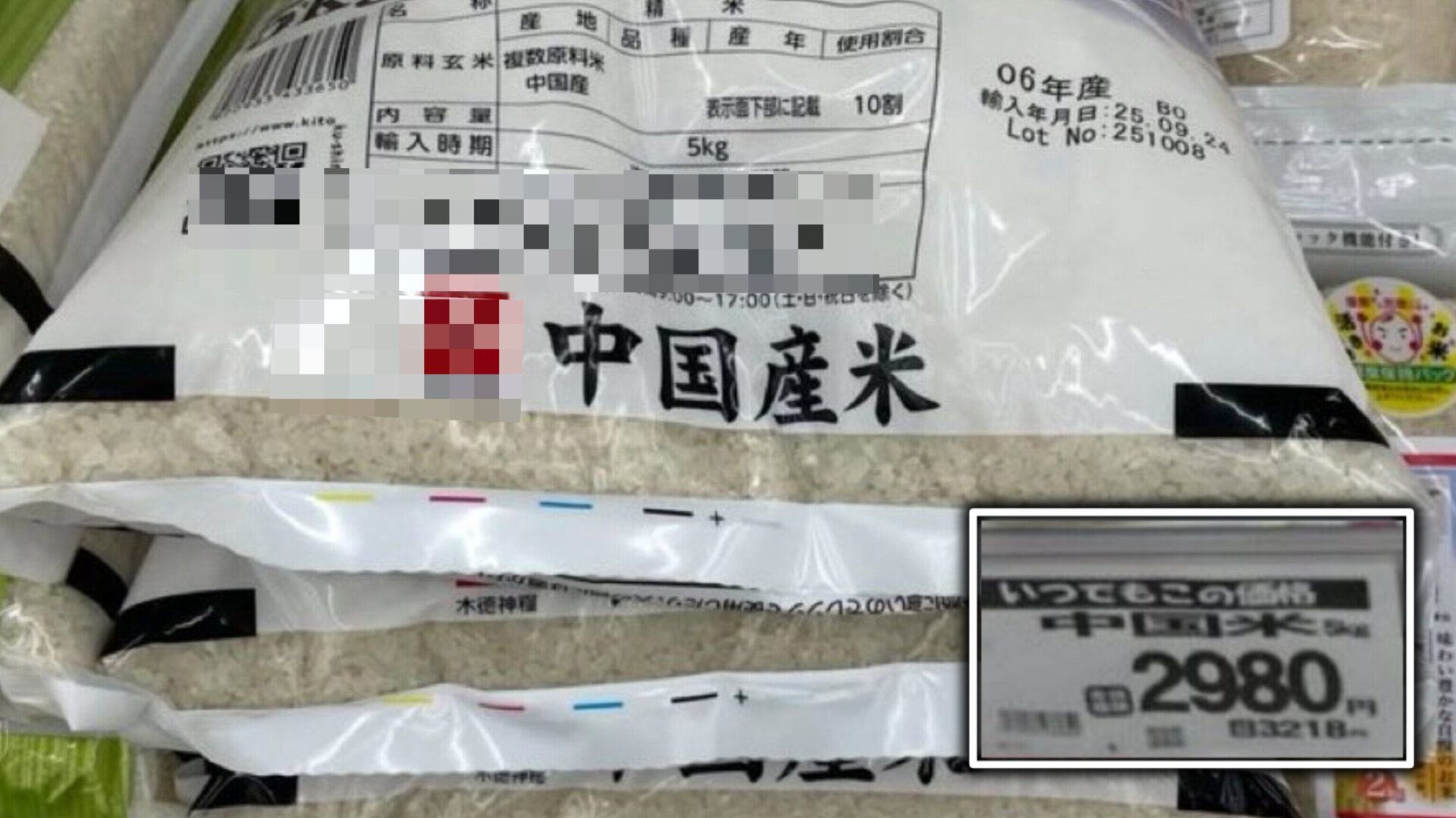

この考え方は農業にも及びます。食料自給率100%を達成するため、農家を全員公務員化するというのです。これは、生産性の低い農業を意図的に維持することで、補助金などを通じた政治的利権を確保しようとする既存の構造を破壊することが目的であると、苫米地氏は推測しています。

この一連の提案は、単なる経済政策ではありません。国民の生存を支えるインフラは、国の責任で保障するべき「基本的人権」であるという、憲法上の理念に基づいた国家の義務を果たすための構想なのです。

公務員は「数1/3、給料2倍」で最強の組織へ

行政改革に関しても、苫米地氏は逆説的かつ大胆な提案をします。

まず、「農業、司法、防衛、警察」といった国家の根幹をなす分野以外の公務員の数を、AIを徹底的に活用することで現在の「3分の1」にまで削減すると言います。

そして、その削減によって生まれた財源を使い、残った公務員の給料を現在の「2倍」に引き上げるのです。

この改革の目的は、単なるコストカットではありません。高い報酬で極めて優秀な人材を惹きつけ、そのモチベーションを最大化することで、少数精鋭の超高効率な行政組織を創り上げることです。これは、AI時代における国家運営のあり方を根本から変革するための、人材への戦略的投資という未来志向のビジョンと言えます。

国会議員は「45歳定年制」を導入する

国家の舵取りを担う政治家自身の制度についても、革新的な改革案が示されます。

一つ目は、国会議員に「45歳定年制」を導入するという非常にユニークな提案です。では、定年を迎えた議員はどうなるのか。彼らはその後、希望すれば公務員になることができ、国会議員として培った知見を約20年間、国の行政のために活かすキャリアパスが用意されるといいます。

もう一つの重要な改革が、「政党助成金」のあり方の見直しです。苫米地氏は、現在の政党に支給される制度は、本来の趣旨から逸脱していると指摘します。元々は、議員が買収などに屈することなく独立して活動できるよう、個々の議員に支給されるべきものだったのです。そこで苫米地氏は、この本来の理念に立ち返り、議員個人の活動費として直接、全額支給するべきだと主張します。さらに、「金額は2倍にしていい」とまで踏み込みます。

これにより、議員は資金を差配する党の支配から解放され、党の方針に縛られることなく、自らの信念と国民の声に基づいて行動できるようになります。これらの改革は、政治家のキャリアの硬直化を防ぎ、党利党略ではなく国益を最優先する政治を実現するための、具体的なシステム設計なのです。

「重み付け直接民主主義」と「著書50冊」の大統領

最後に紹介するのは、日本の民主主義の形を根本から変える構想です。

苫米地氏は、インターネットを活用して、国民が直接法案に投票する「直接民主主義」への移行を提案します。しかし、それは単純な一人一票ではありません。苫米地氏は、法案のテーマに応じて票の重みを変える「重み付け民主主義」を提唱します。

例えば、不妊治療に関する法案では女性の票の重みを増し、高速道路の速度制限に関する問題では、運転免許保有者や沿線住民の票の重みを増す、といった考え方です。

この制度において、国会議員の役割は大きく変わります。彼らは法案に直接投票するのではなく、その法案ごとに「誰の票の重みを、どのように設定するか」を専門的に審議することが主な仕事になるのです。

さらに、行政のトップである総理大臣は、国民が直接選ぶ「大統領制」に移行すべきだと主張。その上で、大統領の立候補資格として、驚くべき条件を設定します。

立候補資格は50冊以上の本を書いたこと。

この条件の意図は、選挙がタレントなどの人気投票になることを防ぐことにあります。国政や外交に関する深い知見と哲学を持ち、それを自らの言葉で体系的に示すことができる人物だけが、国のリーダーになる資格を持つべきだという、極めて厳しいハードルです。

苫米地氏の構想の意義

今回紹介した苫米地英人氏の5つの構想は、国連脱退から大統領の資格まで、いずれも既存の枠組みを大胆に破壊し、再構築しようとするものでした。

これらの提案は、ある人には「過激」に、またある人には「非現実的」に聞こえるかもしれません。しかし、それらは同時に、私たちが当たり前だと思っている現在の日本のシステムが抱える数多くの問題点や矛盾を、鋭く浮き彫りにしています。

苫米地氏の設計図が唯一の正解ではないでしょう。しかし、それは私たち一人ひとりに対し、力強く問いかけているのです。

もし、あなたならこの国の設計図をどう描き直しますか?

人気記事