現在、日本の憲法改正論議において、自民党と日本維新の会は両党の連立合意文書の中で「緊急事態条項」の導入について明記しています。大規模災害や有事への備えという名目の下で進められるこの議論は、一見すると国民の安全を守るための合理的な選択肢に思えるかもしれません。しかし、本稿では、歴史的な教訓、とりわけドイツ・ワイマール憲法の悲劇を紐解くことで、この条項に内包される潜在的な危険性を解き明かしていきたいと思います。

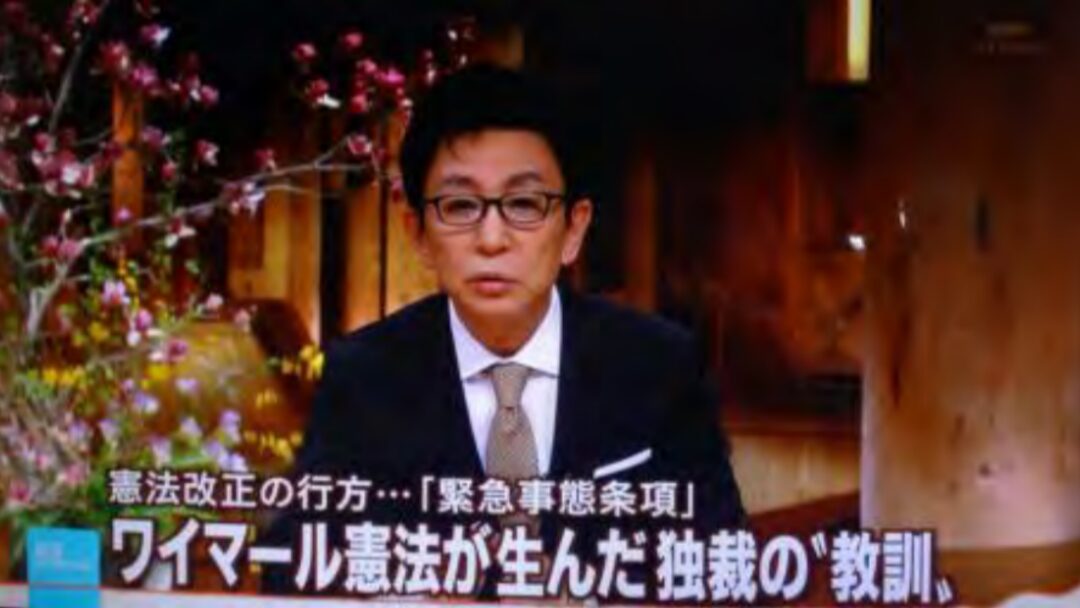

ジャーナリストの古舘伊知郎氏がドイツのワイマールを訪れた際、一つの根源的な問いに直面しました。それは、かつて「世界で最も民主的」と称賛されたワイマール憲法が、なぜアドルフ・ヒトラーによる独裁への道を開いてしまったのか、という謎です。国民主権、基本的人権の尊重、男女平等を掲げた先進的な憲法が、その条文を逆手に取られる形で独裁体制の「合法的」なツールへと変貌した歴史は、現代日本にとって極めて重要な示唆を与えてくれます。歴史からの警告に耳を傾け、私たちの未来を慎重に考える時が来ています。

独裁への「合法的」な道筋、ワイマール憲法の悲劇

ヒトラーはクーデターのような非合法な手段ではなく、民主的な憲法の枠組みを巧みに利用し、合法的な手続きを経て独裁体制を築き上げました。この歴史的プロセスを詳細に分析することは、緊急事態条項という制度に潜む構造的なリスクを理解するための鍵となります。一見無害に見える条文が、いかにして民主主義そのものを破壊する凶器となり得るのか、そのメカニズムを検証します。

1.1. 世界一民主的な憲法とその「欠陥」

1919年に制定されたワイマール憲法は、第一次世界大戦後のドイツに新しい時代の到来を告げる画期的なものでした。第1条に「国民主権」を掲げ、男女平等の普通選挙、思想・信条の自由といった基本的人権を幅広く保障しました。その先進性は、後に制定される日本国憲法にも大きな影響を与えたほどです。

しかし、この民主的な憲法には、一つの「アキレス腱」が存在しました。それが**第48条「国家緊急権」**です。この条文は、国家が緊急事態に陥った際、「公共の安全と秩序」を回復するために、大統領が必要な措置を取ることを認めるものでした。これにより、大統領は一時的にではあるものの、国民の基本的人権を停止し、法律によらない命令を発するなど、絶大な権力を行使することが可能でした。

なぜこのような強力な権限が盛り込まれたのでしょうか。その背景には、憲法の制定者たちが、国民による普通選挙で選ばれた議会、すなわち議会制民主主義を完全には信用していなかったという事実があります。彼らは、議会が機能不全に陥った場合に備え、大統領という「最後の砦」に国家を救うための全権を与えるという、いわば「安全装置」を設けたのです。しかし、この安全装置こそが、後に独裁への扉を開くことになります。

1.2. ヒトラーによる国家緊急権の巧妙な悪用

ヒトラーは、この国家緊急権を権力掌握のための道具として、段階的かつ巧妙に悪用しました。その台頭を後押ししたのは、共産主義勢力の伸長を恐れた保守陣営や財界でした。彼らの支持を得て権力の座に近づいたヒトラーのプロセスは、民主主義が内部から崩壊していく過程を克明に示しています。

• ステップ1:言論と集会の自由の制限 1933年、念願の首相に就任したヒトラーは、議会の多数派を確保するため直ちに議会を解散。選挙戦を有利に進めるため、共産党が全国的なストライキを呼びかけていることを口実に、ヒンデンブルク大統領を動かして国家緊急権を発動させました。これにより、政府を批判する政党の集会やデモ、出版活動はことごとく禁止され、反対勢力の声は封じ込められました。

• ステップ2:基本的人権の停止 政治的異論を封じ込めたヒトラーは、その約3週間後に発生した国会議事堂放火事件を、個人の法的保護そのものを解体する絶好の機会として利用します。ナチスの自作自演説も根強いこの事件を「共産党による国家転覆の陰謀」と断定し、再び国家緊急権を発動させました。この措置は前回よりもはるかに苛烈で、人身の自由、表現の自由、集会の自由など、あらゆる基本的人権が停止されました。これにより、司法手続きを経ずに国民を逮捕することが可能となり、野党は完全に自由な活動を奪われました。

• ステップ3:独裁体制の確立 反対派が弾圧され、自由な選挙活動が不可能な状況下で行われた選挙で、ナチ党は議席を大幅に増やします。そしてヒトラーは、恫喝と懐柔を駆使して議会の3分の2の賛成を取り付け、**「全権委任法」**を成立させました。これは、国会の審議を経ずに政府が法律を、さらには憲法改正までもが制定できるという、まさに独裁を完成させる法律でした。この瞬間、世界で最も民主的とされた憲法の下で、合法的に独裁が確立されたのです。

1.3. 失われた自由の代償:市民の声

国家緊急権の発動は、抽象的な権利の停止にとどまらず、市民一人ひとりの生活を根底から破壊しました。当時を経験した人々の証言は、その恐ろしさを生々しく伝えています。

当時、野党・社会民主党の市議会議員だった父を持つローラ・ディエールさん(95歳)は、こう語ります。

「父は社会民主党の集会に参加しました。しかし、二度と戻って来なかった。ナチは家の中を荒らしまわりめちゃくちゃにしました。」

彼女が特に強調するのは、言論統制の恐怖です。

「当時は(メディアも含めて)**思っていることを口に出すことは許されなかった。**ナチはそこを最も重視していました。ナチ政権について思っていることなど、誰も口にできませんでした。」

また、共産党党首だった祖父をナチスに殺害されたヴェラ・デーレ・テールマンさん(59歳)は、家族が受けた迫害を証言します。

「祖父が逮捕されたことで、母は学校でナチを支持していた女の子から殴られました。その後、母も祖母も逮捕されてしまいました。母は強制収容所に連行され、拷問やひどい暴力を受けました。」

彼女は歴史の教訓として、「民主的に選ばれた政権であっても、憲法の条文によって独裁者に変わる可能性がある」と警鐘を鳴らします。

このように、民主的な憲法に埋め込まれた一つの条文が、いかにして独裁者によって悪用され、市民の自由と尊厳を奪い去ったか。この悲劇的なプロセスは、現代日本における緊急事態条項の議論に、極めて重い問いを投げかけています。

現代日本への警鐘、自民党憲法改正草案の分析

ワイマールの歴史的教訓は、過去の物語ではありません。それは、自民党が提示する憲法改正草案に含まれる「緊急事態条項」を検証するための、現代的なレンズとなり得ます。この草案が抱える問題点を、歴史との類似点、そして日本特有の課題という二つの側面から多角的に分析します。

2.1. 草案の概要とワイマール憲法48条との共鳴

自民党の憲法改正草案は、緊急事態を「外部からの武力攻撃」「大規模な自然災害」「社会秩序の混乱」などと定義しています。そして、これらの事態が発生した際に、**「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」**と規定しています。これは、国会の議決を経ずに、内閣だけで国民の権利を制限し、義務を課すルールを作れることを意味します。このロジックは、議会よりも行政府に優越的な権限を与えるという点で、ワイマールの憲法制定者たちと同様の思想的傾向を反映しており、看過できない歴史的共鳴と言えます。

ワイマール憲法研究の権威であるドイツ・イエナ大学のミハエル・ドライヤー教授は、この条文について明確な懸念を示します。

「この内容は**ワイマール憲法48条(国家緊急権)を思い起こさせます。**内閣の一人の人間に利用される危険性があり、とても問題です。」

ドライヤー教授は、日本の草案は一見無害に見えるかもしれないが、権力集中に対するチェック機能が決定的に不足していると指摘します。「このような権力の集中には、通常の法律よりも多くのチェックが必要」であるにもかかわらず、日本の草案は「チェックが不十分に思える」と警告しています。

2.2. 日本の憲法学者による三重の懸念

早稲田大学の長谷部恭男教授(憲法学)は、日本の草案が抱える構造的な欠陥を、以下の3つの点から鋭く指摘しています。

• 第一の懸念:「発動要件の曖昧さ」 草案では、緊急事態の宣言は「法律の定めるところにより」としつつも、最終的には「首相が特に必要があると認めれば」可能となっています。これは、客観的な基準ではなく、時の首相の主観的な判断に発動が委ねられることを意味します。長谷部教授は、この枠組みを権力者による恣意的な運用の余地を残すものであり、発動要件が甘すぎると結論づけています。

• 第二の懸念:「基本的人権への脅威」 内閣が国会審議なしに「法律と同一の効力を持つ政令」を制定できることの危険性は計り知れません。例えば、刑事裁判の手続きを定めた「刑事訴訟法」の内容を、政令一つで変更することが可能になります。長谷部教授が指摘するように、これにより「令状なしで怪しいと思えば拘束される」といった事態も理屈の上ではあり得ます。これは、あらゆる人権の基礎である「人身の自由」という根幹を揺るがしかねない、極めて重大な問題です。

• 第三の懸念:「司法によるチェック機能の不在」 多くの国では、政府による緊急権の行使は、裁判所による厳格なコントロール下に置かれています。これは、権力の濫用を防ぐための「グローバルスタンダード」です。しかし、日本ではこの司法チェックが機能しない可能性が高いと長谷部教授は指摘します。その原因は、日本の最高裁判所が伝統的にとってきた「統治行為論」という考え方です。これは、国会の解散など「高度に政治的な問題」については裁判所は判断をせず、政治部門の決定を追認するという姿勢です。このため、緊急事態宣言の妥当性や、それに基づいて出される政令の内容について、裁判所が有効な歯止め役となる保証は極めて乏しいのです。

2.3. 「そもそも憲法改正は必要か?」という根本的問い

長谷部教授は、さらに根本的な問題を提起します。「憲法に緊急事態条項を入れなくても、必要とあらば法律を改正して新たな法律を作ればいい」という主張です。実際に、日本には既に大規模災害に対応するための「災害対策基本法」や、有事に対応するための法制度が整備されています。

「他国にも緊急事態条項はある」という反論もありますが、比較憲法学の観点からは、各国の歴史的・構造的文脈を無視した安易な比較は禁物です。長谷部教授は、主要国の事例を次のように分析しています。

• フランス: 2015年の大規模テロの際、政府は憲法ではなく「非常事態法」という法律に基づいて対応しました。現行憲法の緊急事態条項(第16条)は、アルジェリア危機という特定の危機に対応するための「特別仕様」であり、その危機に対応するために一度使用されたきりです。

• ドイツ: ドイツ基本法(憲法)の緊急事態条項は、連邦制国家という特殊な統治構造に起因します。緊急時には、厳格に分かれている州政府の権限を中央政府に一時的に集約する必要があるためであり、中央集権的な単一国家である日本には、この論理は当てはまりません。

これらの専門的分析が示すのは、緊急事態条項の導入が、単なる条文の追加という技術的な問題ではなく、権力分立や基本的人権の保障といった、日本の民主主義の根幹に関わる重大な変更であるという事実です。

歴史に学び、未来を選択する

これまで検証したワイマール憲法の悲劇と、日本の緊急事態条項草案が抱える構造的欠陥は、私たちに一つの明確な教訓を示しています。それは、「良き権力者」を前提とした制度設計がいかに危ういか、ということです。

ドイツ連邦憲法裁判所の元判事、ディーター・グリム氏は、ワイマールの悲劇を振り返り、こう語りました。

「この憲法でまさか独裁者が誕生するなど思いもしなかった。でも実際に独裁者は誕生した。」

この言葉は、制度設計とは「想定外の悪意ある権力者」が出現することを前提に行わなければならないという、普遍的な真理を突いています。性善説に基づいた権力集中は、民主主義を脆弱にするだけです。

ドライヤー教授が述べたように、「民主主義の基本は『人の支配』ではなく『法の支配』である」という原則を忘れてはなりません。そして、「権力者は、いつの時代でも常にさらなる権力を求めるものだ」という冷徹な現実認識こそが、権力分立と厳格なチェック機能という民主主義の防波堤を築くのです。

自民党は、草案に対する懸念に対し「国会での丁寧な合意形成に真摯に取り組む」と回答し、Q&A資料では「国会の事後承認」や「政令で何でもできるようになるわけではない」と説明しています。しかし、これらの説明は、専門家が指摘する構造的欠陥への十分な答えにはなっていません。「国会の事後承認」は、長谷部教授が指摘する「統治行為論」の下で司法の積極的な関与が期待できない以上、政府の決定を追認するだけの儀式と化す危険性を払拭できません。また、「何でもできるわけではない」との説明も、刑事訴訟法のような人権の根幹に関わる法律すら政令で変更しうるという本質的な危険性を覆い隠すものであり、ドライヤー教授が警告した「チェックの不十分さ」という問題の核心から目を逸らさせるものです。

歴史は、一度失われた自由を取り戻すことがいかに困難であるかを教えています。ジャーナリストの古舘伊知郎氏が最後に述べたように、今、私たち一人ひとりに求められているのは、この重要な問題に対して、**「立ち止まってじっくり議論する、考えてみる」**という真摯な姿勢ではないでしょうか。未来の世代にどのような社会を残すのか、その選択は歴史に学んだ私たち自身の双肩にかかっているのです。

人気記事