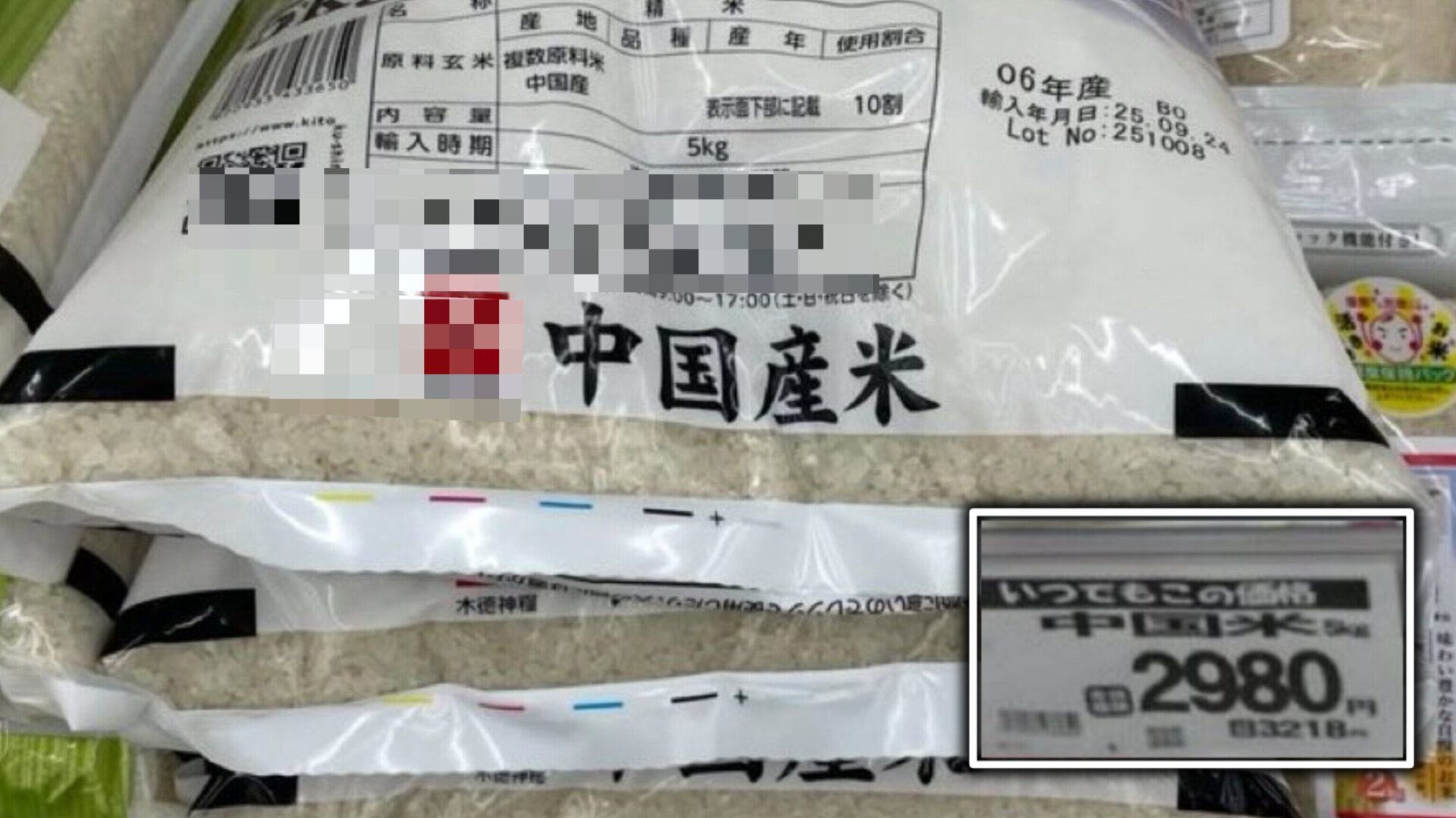

日本のスーパーマーケットの棚に、ごく当たり前のように「中国産米」と書かれた一袋が並ぶ。この一見些細な出来事が、日本と中国のSNSユーザーを巻き込んだ激しい論争の火種となりました。きっかけはXに投稿された中国産米の写真でした。なぜ、たった一袋の米がこれほどまでの感情的な対立を生むのでしょうか?この論争の奥深くには、単なる食の安全性を超えた、3つの意外な真相が隠されていました。本記事では、この対立から見えてきた根深い問題を解き明かしていきます。

これは単なる米の話ではない:「国産が一番」という“神話”への挑戦

今回の騒動でまず目を引いたのは、日本のインターネットユーザーからの強い拒絶反応でした。「いらない」「世界一危険」「絶対に買わない」といった言葉がSNS上に溢れかえったのです。

ある中国のインフルエンサーは、この反応の根源を鋭く分析しています。このユーザーによれば、これは単に中国産食品への不信感だけが原因ではありません。むしろ、長年にわたって日本社会に根付いてきた「自国産食材が最も優れている」という固定観念、いわば“神話”が揺さぶられたことへの反発だというのです。これは、グローバル市場の現実が、長年かけて醸成された国民的アイデンティティと衝突した瞬間と言えるでしょう。日本では国産米は伝統的に「品質が保証されている」という特別な地位にあり、文化の継承という意味合いも持ちます。それゆえに、これは食品安全の問題であると同時に、日本人自らの文化的プライドの一部が脅かされたと感じる人々の、心理的な抵抗でもあるのです。

中国産米の台頭が日本人の『自国産食材優位』という固定した認識を破ることになり、こうした認識の衝突が日本人の感情的な反応につながっています。

ネットは“合わせ鏡”:日中のユーザーが見せる驚くほど対照的な反応

SNS上の議論は、まさに日中両国民の認識の違いを映し出す“合わせ鏡”の様相を呈しています。

まず、日本のユーザーからは「何が散布されているか分からず、中国人すら食べない」といった、安全性を根本から疑う声が上がりました。これに対し、中国のユーザーは冷笑的かつ批判的な反応で応じます。「日本人には古古古古古米がお似合い」「日本産のコメは福島県から遠くない場所で栽培されている」「日本は食品添加物大国だ」といった指摘で日本の食の安全性を逆手に取るだけでなく、「結局、価格が安いからこっそり買って食べてるんだろう」「日本人はだいぶひどく洗脳されているようだ」といった、相手を突き放すような見方も加わりました。

日本は食品添加物大国。核汚染水のこともありました。中国のコメを批判する資格はあるのかという意見です。その優越感はどこから来たのかと言うのです。

もちろん、日本人の中にも冷静な意見は存在します。「安いコメで助かる人も大勢いる」という経済的な視点に加え、「危険だと言っている人は税関職員を馬鹿にしているのか」と、感情論ではなく国の制度への信頼を基盤にした反論も見られました。しかし、双方のユーザーが互いの“弱点”を突き合う構図は、根深い相互不信を浮き彫りにしました。この応酬は単なる意見の対立ではなく、互いの国家イメージに対する固定観念のぶつかり合いです。特に以下のコメントは、その不信感の根深さを象徴しています。

日本は食品添加物大国。核汚染水のこともある。中国のコメを批判する資格はあるのか?その優越感はどこから来た?

感情論を超えて:市場原理とグローバル化が示す“未来の縮図”

感情的な応酬から一歩引いて見ると、そこには避けることのできない経済的な現実が横たわっています。インフルエンサーが指摘する、品質向上と価格競争力という現在の市場原理は、孤立した事象ではありません。むしろ業界関係者が語るように、それは世界の農産品貿易における自由化と多様化が進む現代の「縮図」そのものなのです。つまり、スーパーに中国産米が並んだのは、このようなグローバルな競争が例外ではなく日常になる未来の予兆に他なりません。

これは単に中国産米だけの話ではなく、今後あらゆる分野でグローバルな競争が私たちの日常に現れてくることを示唆しています。感情的な反発だけでは、この大きな流れを止めることはできません。業界関係者が語るような協力の可能性や妥協点はあるのでしょうか?開かれた心で競争と向き合う必要性があるのか?国内の供給を十分にして海外には頼らない農業政策は可能なのでしょうか?

私たちに問いかけられたもの

スーパーに並んだ一袋の米が引き起こした論争は、それが単なる食品ではなく、私たちのアイデンティティと密接に結びついていることを明らかにしました。また、SNS上の対立は、日中間に横たわる根深い相互認識を映し出し、同時に、グローバル化という避けられない競争環境に私たちが置かれていることを明らかにしました。

スーパーの棚に並んだ一袋の米は、私たちに問いかけています。ますます繋がる世界の中で、私たちは感情的な反発を選ぶのか、それとも競争や共存の新しい道を探すのか、と。

人気記事